テクノロジー×実演 ―映像技術―

芸団協CPRA 法制広報部

レコードや放送の誕生により実演家の権利が創設されたように、実演家の権利と技術の進展は切っても切り離せない関係にある。そこで、シリーズ「テクノロジー×実演」では、最新技術の動向を追いつつ、実演家の権利について考えてみたい。

二回目となる今回は、この数年で急速に進化した映像技術の光と闇について取り上げる。

実写レベルのCGクオリティ、「デジタルヒューマン」

CG技術を駆使して、実際の人間と見分けがつかないほどのリアルな見た目や動きを表現する「デジタルヒューマン」。株式会社デジタル・フロンティアが映画『いぬやしき(2018年)』で手掛けた木梨憲武さんのデジタルヒューマンには、「日本のVFX技術もここまで来たか」と驚かされた。同社専務取締役で企画製作本部長を務める豊嶋勇作さんによれば、同社がこの技術に取 り組むきっかけとなったのは、とある映画カメラマンの一言だったという。「80歳で生まれ、0歳で死んだ男を3DCGでリアルに表現した『ベンジャミン・バトン 数奇な人生(2008年)』みたいなことはできないのか、と言われました。そのときは『できません』としか答えられませんでしたが、それからずっとやりたい、と思っていました」。その後研究開発に投資できるようになった2014年から、故人を現代に蘇らせる「デジタルヒューマン」プロジェクトを開始した。

『DEATH NOTE(2006年、2016年)』の死神リュークをはじめ、3DCGキャラクター制作では豊富な実績がある同社も、デジタルヒューマンについては難しい部分があったという。「架空の キャラクターであれば、『こちらで作ったものが正解です』と言えるのですが、実在の人物の場合はご本人という答えがすでに存在しています。健在な方であれば、顔のスキャンなどでデー タを取ることができますが、故人の場合は無理です。勝新太郎さんを蘇らせたときは、資料がないのに正解があるという一番難しい状況でした」。

勝さんの頭部のデジタルヒューマンを制作した『座頭市0(2018年)』では、マケット(模型)や映像資料をもとに3DCGモデルを制作。高精度キャプチャーシステム『Light Stage』を用いて勝さんに似ている人のデータを採取し、肌の質感などを再現。さらに、顔の表情は、過去の映画を真似た演技をモーションキャプチャーした上で、手作業で修正を重ね、本物に近づけたという。「頭部の再現で一番難しいのは、眼ですね。いかに精巧なモデルを作っても、目の動きや質感がリアルでないと、違和感を覚えられてしまう。また、顔に比べ、身体の再現の方が簡単そうに思えるかもしれませんが、自然な筋肉の動きや、各部位の可動範囲、衣類の布の動きなど、特有の難しさがあります」。

最近では、実在するかのようなバーチャルタレントも出てきているが、静止しているものがほとんど。表情や身体をリアルに動かすのは、今でもハードルが高いそうだ。「モーションキャプチャーは、俳優の演技をCGに直接取り込むために用います。ただし、人間の動きには想像以上の情報量があるため、キャプチャーデータは膨大なものになる。キャプチャーすれば誰でも再現できるというものではなく、この筋肉が動いたらこのような表情になる、といった人体の仕組みを事前に理解し、プログラムを組むことが不可欠です」。同社は2003年よりモーションキャプチャーシステムを導入し、現在、お台場にアジア最大級のモーションキャプチャースタジオ『オパキス(OPAKIS)』を所有する。このようにノウハウを長年蓄積してきたからこそ、違和感のない表情や動きの再現ができるという。「俳優の演技を忠実に再現すると、良くも悪くもCGにその癖が出てきてしまいます。良い作品を生み出すためには、繊細な表現などができる、力のある俳優さんの演技をキャプチャーしたいのですが、顔を出さずに、演技だけがキャプチャーされる意義を、なかなか理解されないのがつらいところです」。

同社プロダクションマネージャーの小樋山青蓮さんはいう。「デジタルヒューマン技術では、例えば顔を出さずに活動している歌手の方のビジュアルを制作することも可能です。著名なダンサーの動きをさせることもできるでしょう。今のように一人の才能に頼らなくても、色々な才能を掛け合わせるようになれば、クリエイターやアーティストの活躍の場が広がりますし、新しい表現を生み出していけるようになるのではないでしょうか」。

急増する技術の悪用、「ディープフェイク」

技術の進化により、これまで難しかった映像表現が可能になり、よりリアルな作品が楽しめるようになった一方で、技術の悪用も問題となってきている。その代表格ともいえるのが、ィープフェイクである。ディープフェイクとは「深層学習(deep learning)」と「偽物(fake)」を組み合わせた造語で、AIによる画像処理を用いた悪質な映像の捏造を指す。ある映像に出てくる人物Aの顔を別の人物Bの顔に差し替えることによって、まるで人物Bがその映像の中での人物Aの言動を実際に行なっているかのようなリアルなフェイク動画が作られる。2017年10月、米国の電子掲示板「Reddit」にDeepfakesと名乗る人物が、ポルノ女優の顔を有名女優等の顔に無断で差し替えた動画を公表したのが始まりである。その後、AIやプログラムの知識がなくても簡単に作成できるアプリが無料公開されたことから、ディープフェイクは急速にインターネット上で拡散されることとなった。オランダ企業Deeptraceが2019年9月に公表した調査報告書によれば、同社が同年6月及び7月にオンライン上で検出したディープフェイクの総数は14,678本にまで上り、約半年前の2018年12月調査時からほぼ倍増している※1。

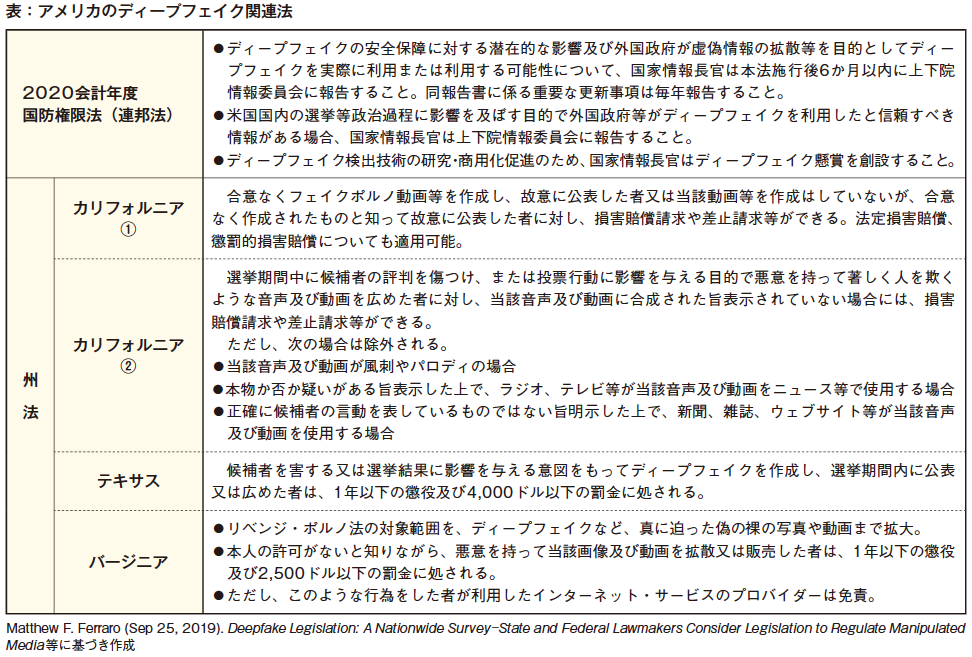

2019年5月に拡散された民主党ペロシ下院議長のフェイク動画は、こうした映像が国家安全への脅威にもなりうることを広く知らしめた。この動画はAI技術を用いたものではないが、再 生速度を遅らせることで、あたかもペロシ氏が酔っぱらってスピーチしているようにみえる内容となっていた。アメリカでは、2016年大統領選挙に外国政府がフェイクニュースを拡散するなどして干渉した疑惑が浮上したこともあり、ディープフェイクに対抗するための法案が数多く提案され、そのいくつかはすでに制定されている(表)。自分の顔写真を人気ドラマや映画の登場人物の顔と交換するアプリ、「ZAO」が大人気となった中国でも国家インターネット情報弁公室等が規則を発出。2020年1月から、フェイクニュースを作成、公表又は拡散させるためのAI、VR技術等の利用は、そのような技術を利用している旨を明示していない場合には刑罰の対象となり、プラットフォームはそのような動画等を削除しなければならなくなった※2。

アメリカでは、民主主義の根幹である選挙活動への悪用を規制する法改正が目立つが、実演家にとっては名誉棄損にあたるディープフェイクの拡散が問題だ。前述のDeeptrace調査報告書 では、検出されたディープフェイクの実に96%がフェイクポルノ動画であり、その被害者のほとんどが、女優や歌手など芸能関係者だという。このような同意のないフェイクポルノ動画の作成や拡散に対し、カリフォルニア州では民事的救済措置、バージニア州では刑罰を設ける法改正が行われている。ニューヨーク州では、フェイクポルノ動画に限らず、音楽、映像、ライブ・パフォーマンスでの本人の同意のないデジタル・レプリカ(コンピュータ処理された故人又は健在者の肖像や声)の利用はプライバシー権及びパブリシティ権侵害とする法案が2018年、議会に提出された。同法案は2019年にも大幅修正の上再提出されており、今後の動向が注目される。

それでは日本ではディープフェイクに対しどのような法的措置を講じることができるのだろうか。橋元綜合法律事務所の藤原浩先生にお話を伺った。「ディープフェイクの作成にあたり実演家の顔写真のみ用いており、『実演』自体を利用しているわけではない場合には、実演家人格権の侵害には当たらないと思います。しかしながら、ディープフェイクを作成し、インターネット上で拡散することによって、実演家の名誉や声望を傷つけている場合には、当該実演家の一般的人格権を侵害するものとして差止や損害賠償等の法的措置は可能であると考えます。酷い事例では、刑罰が適用される場合もあり得ると思います。刑法上の名誉棄損罪が成立するには、問題となるディープフェイクを不特定多数の人に視聴可能な状態にすることが要件となるので、単に作成しただけではその対象とはなりません。わいせつ物の頒布等の罪も同様です。表現の自由との関係があるため、作成自体を取り締まることは困難です。ただ、ディープフェイクの問題については、技術自体が革新的なものであっても、その法的責任は現行の法体系のもとでも十分に対応できると思います。むしろ問題となるのは、ディープフェイクであるかどうかを判断する点ではないでしょうか」。確かに映像加工技術はより手軽に利用できるようになるとともに、品質も日々向上しているため、外国政府やプラットフォーム運営者は検出技術開発を促す取り組みを始めている。たとえばアメリカ2020会計年度国防権限法には国家情報長官によるディープフェイク懸賞の創設が盛り込まれている※3。また、Facebookは「Deep fake Detection Challenge」を開催しており、最も優れたディープフェイク検出技術を提案した者には1000万ドルの賞金が支払われることとなっている※4。Googleもそのような技術開発に必要な機械学習用のディープフェイク動画データセットを公開している※5。

それではディープフェイクを簡単に制作できるアプリの制作者は罪に問われないのだろうか。「もっぱら悪用を目的としたアプリの開発であれば、刑罰の対象となる可能性はありますが、 元来技術とはニュートラルなものです。一部の悪い事例を捉えて、技術全体をつぶすようなことはあってはならないのではないでしょうか」。今後さらに進化することが見込まれる映像技術。悪用には厳しく対処しつつも、新しい技術が実演を豊かにし、多様な映像表現を生みだし、さらに私たちを驚かせ、楽しませてくれることを期待したい。(法制広報部 榧野睦子)

〈協力:CGWORLD編集部〉

※1:Deeptrace (Sep. 2019). The State of Deepfake-Landscape, Threats, and the Impact

※2:Nick Statt (Nov. 9, 2019). China makes it a criminal offense to publish deepfakes or fakenews without disclosure. The Verge.

※3:Matthew F. Ferraro, Jason C. Chipman and Stephen W. Preston (Dec. 23, 2019). First Federal Legislation on Deepfakes Signed Into Law.

※4:https://deepfakedetectionchallenge.ai/

※5:https://github.com/ondyari/FaceForensics/

デジタル手法による「人」の表現の現在とこれから/岸本ひろゆき

マーティン・スコセッシ監督の「アイリッシュマン」(原題:The Irishman、2019)は210分にも及ぶ伝記映画で、ロバート・デ・ニーロらが演じる人物たちの中年期~老人の姿を、鑑賞者は一作品中で目にすることになる。約30年分の視覚的な"若返り"は特殊メイクによるものではなく視覚効果で描かれた。本作での「Digital De-Aging」を手がけたインダストリアル・ライト&マジック(Industrial Light & Magic、ILM)はスターウォーズなどで知られるルーカスフィルムの特殊効果部門。アカデミー視覚効果賞に度々名を連ねる世界最高峰のVFX工房だ。

そのメイキング動画※1を見ると、彼らは演者を撮影した素材の「どこかを調整する(シワを消す、肌ツヤをよくする、等...)」のではなく「完全に置き換えている」ことがわかる。詳細は当該動画に譲るが、映像から表情の仕草を取得し、別途スキャンし造形・質感を若返らせたデニーロにそれを適用、元の映像に重ね合わせるというのが大まかな工程だ。これを画像1枚ではなく毎秒24コマ、映像の重ね合わせに気づかせない精緻さで、3時間を超える数千ショットにムラなく施術した。そこには「アート」「技術」両分野の高い水準での結実をみることができる。

こうした進歩的な映像技術による「人」の表現―デジタルヒューマン、バーチャルヒューマンとも呼ばれる―は、依然として人的・資金的要求は高いながらも、もはや秘中の秘とされるもの

ではなくなってきている。雑誌やポスターなど露出媒体によっては「バーチャル俳優」「バーチャルモデル」といった呼び方も登場してきており、目にする機会は今後も増え続けることだろう。普段受け手は気にすることはないのだが、視覚コンテンツ制作の工程と採用技術は、レンダリング(映し出される画が最終的に描画される段階)のタイミングによって、大きく二つに分けることができる。一つは、受け手が鑑賞(プレイ)するその瞬間に逐次レンダリングされる「リアルタイム・レンダリング(以下RT)」、もう一つは、あらかじめレンダリングを済ませておく「プリ・レンダリング(以下PR)」だ。RTは鑑賞者からの操作に応じた表現が可能だが、PRと比べれば映像の精度を高めづらい。PRは事前にじっくり精度を高められる反面、品質を妥協しないため1フレームのレンダリングに数分から数時間かかることも珍しくない。

「人」の表現に関して、ライブなどリアルタイム性を要する場合はRT、静止画やCM・映画などではPRが選択される。ライブであっても、演者が観客とその場でコミュニケートする等がなければ

PRとなる。RTでは、PRとは近似かまたは全く異なる技術が用いられ、品質的に向上してきているとはいえ依然としてPRと見比べれば分かる程度の差異は避けられない。「リアルタイムでもプリ・

レンダリングと見分けがつかない」というジャッジ自体は、消費する側の受け止め方次第と言えそうだ。

バーチャルな「人」の実現には、見た目だけでなく動きの品質向上も欠かせない。見た目のリアルさに動きのリアルさが伴わなければ、人間に近いのに決定的に違うという忌避感、俗に言う「不気味の谷」を感じさせてしまう。動きの違和感を取り除くのは見た目と同等以上に難しく、細かな仕草の全ての瞬間を保証するにはそれなりのコストを割かねばならない。モーションキャプチャはその解決に通じる手段だが、これは高額なスタジオ設備から手頃なスマートフォンアプリまで、キャプチャ精度や利便性によって様々な選択肢がある。一般に、PR用途ではキャプチャ後さらに手を加えて表現を詰めることが多く、RTの現場以外でキャプチャしたままを用いることは極めて稀である。手を加える度合いは様々で、データとして使いやすく整えるだけの場合もあれば、キャプチャデータを元にしつつも別物と言えるほど作り変える場合もある。では演者の芝居は無駄になったのかというとそうではなく、ここではアニメーターと共に一つの演出をより高いレベルで実現する協業関係と言える。またRTにおいては、演者のパフォーマンスとそれを遅滞なく高品質に提供するエンジニアリング、双方が噛み合うことが不可欠だ。

このように、架空の人を描き出すにはある種の職人技や設備の充実が必要となり、加えて言うならば「座頭市0」※2 や「AI美空ひばり」※3 のように、遺族の了解やコミュニティの支えによって成立する事例もある。プロジェクトの規模としては個人の範疇を超える、という状況は今しばらく続くだろう。

関連するトピックとして、既存の動画コンテンツの顔を別の顔に置き換えるアプリなども近年注目されるところである。機械学習による画像の置き換えは顔に限ったことではないし、そうした高度な処理を手軽に行えるという革新自体は素晴らしい。ただ、それを用いて悪質な置き換えを行なうディープフェイク行為には厳しい視線を向ける必要がある。なお、こうした処理はこのコラムで述べてきた技術とはまた系譜が異なる点には留意いただきたい。映像表現という土俵で親和性は高く、相互に乗り入れるような形で研究開発が進んではいるものの、「座頭市0」「AI美空ひばり」相当の成果が手軽なアプリにもたらされる日はまだまだ遠いだろう。そうなるまでの間に、モラルや法制度、商習慣などの成熟を促すことができれば理想的ではないだろうか。技術革新による新規の成果物への反応はさまざまだが、一般に未知のものは怖く、不安を抱いたとしても仕方のないことではある。ただ、それが技術を押さえつけるような忌避の気持ちに繋がらないことを願いたい。技術の研究・研鑽もまた、表現行為と同じく人の文化的な営みである。

いつしか現在の水準とは異なる精度の(まさしく人と見まごうような)「バーチャルヒューマン」が実現されることだろう。「仮想」や「虚像」と訳されることの多かった「Virtual」だが、近年では「実質」「事実上」といった、「中味のある」ニュアンスを伴うことが了解されてきた。その語源となったラテン語の「Virtue」には"道徳的美点" "良さ" といった意味があるという。デジタルアート分野の探求は須らくその言葉に注がれていると言ってよく、「バーチャルヒューマン」はその一つの結実であったらと思う。

Writer:岸本ひろゆき

鳥取県米子市出身。CGアーティスト、テクニカルライター。フリーランス

として映画、CM、MV、ゲーム開発等に参加。大学・専門学校非常勤講師、CG技術専門誌への寄稿、技術書執筆ほか。

※1:How The Irishman's Groundbreaking VFX Took Anti-Aging To the Next

Level|Netflix

※2:コンピュータ・グラフィックス(CG)の最先端技術"DIGITAL HUMAN" 開発!|Degital PR Platform

※3:豊富なリファンレスと最新のAIテクノロジーを活用したデジタルヒューマン、NHKスペシャル『AIでよみがえる美空ひばり』|CGWORLD.jp